葬儀の際に祭壇に並ぶ仏具の中で、大切な役割を果たすものが存在する。それが通称として呼ばれる対象であり、この対象は正式な供養用のものが用意されるまでの間、故人の魂を象徴として祀るために使われている。特に忌中の期間や葬儀当日、または通夜や火葬式など限られた期間のみ使われるものであり、一定の役割を終えると入れ替えがなされる特色がある。伝統的な葬式の流れにおいては、亡くなった人の名前や戒名、法名をその場で書き記す必要が生じる。そのため仕上げに時間を要しない仮の仏具として、木材を無垢なまま使用した簡素なデザインが一般的である。

これに名前を筆で手書きすることで、短時間での準備が可能となる。その無地の佇まいは故人との別れ、そして仮の祈りの場という意味合いを強調すると同時に、哀悼と敬意を象徴する役目がある。この対象には伝統的な寸法が存在し、故人が男性か女性かによって若干の形状や大きさの違いがみられることもある。その上で、後に作られる本位牌と区別しやすい点は、木そのものの色合いが活かされていることである。用いられる素材は杉や檜の場合が多く、加工は最小限に抑えられている。

塗装や蒔絵、細工などいった本格的な装飾は行われないのが通例だ。この素朴さは「仮」という一時的性格を明確に示す。実際の葬式では、通夜の始まる前までに準備され、施主や僧侶によって戒名や俗名、没年月日が墨書される場合が多い。このため完全に仕上がった状態で手配するものではなく、書き込みのための余白が必須となる。葬儀社や仏具店が葬家へ届ける直前まで記載作業が行われることも珍しくない。

地域や宗派によって記載内容や配置の仕方に若干の違いがあるため注意が求められる。現在では生活スタイルの変化や各家庭の事情などから、仏壇や墓などの在り方も多様化している。それに比例して、必要な仏具を従来の専門店だけでなく通信販売でも購入できるようになっている。通販を利用することで、急を要する状況下でも速やかに必要なものを手配できるメリットがある。特に故人が遠方で亡くなった場合や、身近に仏具店がない場合、高齢の遺族がいる場合などは、自宅でインターネットを通じて必要事項を確認しながら注文できる利便性が評価されている。

通信販売による取り扱いの商品は、標準的な規格に沿って作られているものが大半だが、複数のサイズや形状を選べるようになっている。多くの場合、1本からの少数単位でも気軽に注文が可能で、料金も従来の小売店舗に比べて分かりやすい表示となっている。ただし、手書きで氏名や戒名等を書き入れる必要があることから、あらかじめ印字を依頼できるサービスを提供する場合もあり、葬式当日の進行を円滑にすすめる工夫が施されている例もある。しかし、こうした通販の利便性だけでは全てを補いきれない場合もある。宗派ごとに定められた寸法や書式、葬儀場での作法など細かな取り決めがあるため、場合によっては事前確認が欠かせない。

また地方独特の風習として、役割を終えた白木のものを別の用途で用いたり、また別の場所に祀るといった事例もある。それぞれの慣習や家柄、関わる僧侶の意向などもあり、明確な決まりごとよりも臨機応変な対応が求められる現場も多い。忌中が明ける四十九日の法要を迎えると、本来のお位牌へと移行がなされる。このとき白木のものは、その役割を終える。「戻し位牌」と呼ばれたり、その後菩提寺に納める地域、あるいは儀式として焼却供養をする場合など複数の伝統が残っている。

形を残すことにこだわらず、故人が無事に成仏することを願う気持ちが最も重要視されている点も特徴的である。歴史的に見ればこの一時的な仏具も、江戸時代以降の宗教習慣や葬儀の形式拡大とともに広まった面がある。地域や荘園単位の結びつきが強い村々においては、自家製や村の職人による手作りが定着していた比率も高く、やがて都市部の流通発達とともに専門業者による制作、販売が盛んになった。現代の葬送文化における個人情報の尊重、安全な個人情報管理への意識向上とともに、氏名や生年月日等の管理に配慮した書き方も工夫されるようになった。こうした一連の流れから、単に実用品としてだけでなく、喪失と再生、魂の浄化を象徴する精神的な意義を持つものとして現代日本でも重要な存在感を保っている。

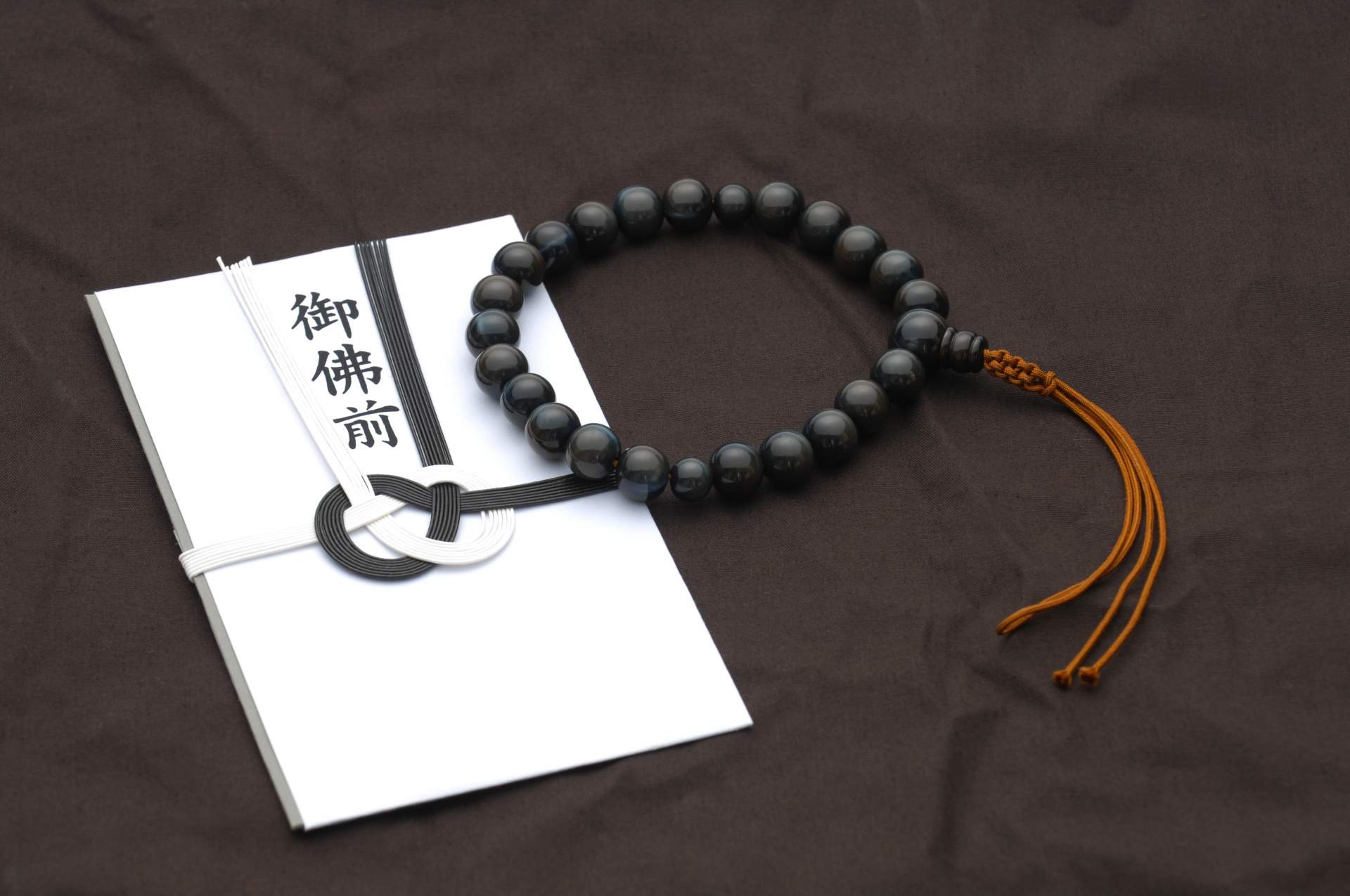

従来の実店舗購入だけでなく通販利用も融合する形で、時間や場所を越えて必要なものが無理なく選ばれる時代となった。葬式の中で任される役目をしっかりと担うためには、物の準備だけでなく、その背景にある意味、心づかいも大切にされつづけているのである。葬儀の際、仮の位牌である「白木位牌」は故人の魂を一時的に祀る重要な仏具であり、葬儀や忌中期間に用いられます。木材の無垢な風合いがそのまま生かされた簡素な作りは、「仮」という役割と哀悼の意を象徴しています。一般的に戒名や俗名、没年月日などが遺族や僧侶によって葬儀前に墨書され、短時間で準備ができる点が特徴です。

従来は専門店で調達していましたが、現代では通販でも各種サイズや形状が手軽に購入でき、急な葬儀や遠方での手配にも対応できる利便性があります。一方で、宗派や地域ごとの作法や書式、配置など細かな違いがあるため事前の確認も欠かせません。四十九日の法要を終えると、白木位牌は本位牌と入れ替わり、その役割を終えますが、その後の扱いも地域によって様々です。こうした位牌は単なる用具ではなく、喪失と再生、魂の浄化を象徴する精神的存在として大切にされており、家族の心づかいや宗教的な思いが形となって現代の葬送文化を支えています。